ハリセンボンの大量発生とその応用

渡辺ヤスヒロ

2001年春、日本の近海でハリセンボンが大量発生した。

ハリセンボンというのはもちろん例のトゲトゲなフグの話である。しかし残念なことにハリセンボンは食べることの出来る部分が少なく、食用に適さないそうでたくさんとれても別にどうなるわけでもないらしい。むしろ網に傷が付く事があり嫌われている部分もある。

そこでハリセンボンのおいしい食べ方を考えるのはどうでだろうか。それによってハリセンボンを有用に生かそうではないか。と言う問題定義を机上理論学会で提議してみた。

という話ではなく、ウソついたときに飲まされる針千本ってハリセンボンなんだろうか? そのハリセンボンさえのめばウソつき放題なのか? 註1 と言う部分を考えてみたい。

実はハリセンボンは沖縄など一部の地方では食用とされている。沖縄料理店で注文すると「今日は入ってませんねえ」などと言われたりした事があるのだが、そう言うときには「じゃあ、いつ入るんだよ」などと言ってはいけない。無い物は無いのだ。

もしかしたらハリセンボンにはハリセンボン毒というのがあって、ハリセンボンを飲んだ人はこの毒に犯されてしまうのではないだろうか。この毒は脳に作用して、以後、その人はうそをつけなくなってしまう。なるほどこれは死ぬより辛いかも知れない。ウソをついた人に対する罰としては非常に覿面である。つまり、ハリセンボンをのむとウソがつけない体になってしまうわけだ。ひょっとしたらインディアンの主食だったのかも知れないな。

‥‥みたいな感じの秘密がハリセンボンには隠されているのかも知れないと言う仮定の基に調査した。

しかし残念ながらハリセンボンに毒及びそれに近い要素は無いと結論が出た。

毒の代わりにトゲがあるのだから、考えてみれば当然ではあるのだが。

他に、ハリセンボンの大量発生とウソつき人口の増加を調べてみると相関関係が見つかるかも知れない。そう考えでみた。

そこで過去数年のハリセンボンの捕獲量と詐欺による被害数を比較してみようとしたのだが、ハリセンボンは大量発生しても捕獲量が決まっている様であり、実際に発生しているハリセンボンの量の参考にならないことが分かったため正確な相関関係を掴むことが出来ないと結論づけられた。まあ詐欺の被害数というものウソつきの人口を示しているわけではないんだが。

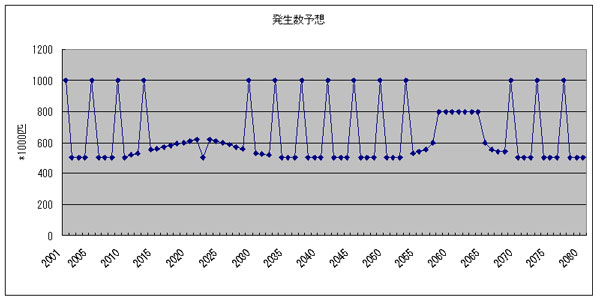

良く分からなくなったので基本に戻りハリセンボン発生数から考えることとしたい。数を大まかに予想することにするのだ。まずは2001年から2080年までの発生数を大雑把に予想してみる。たまに大量発生が起きるとする。グラフ1がその様子。

グラフ1 ハリセンボンの発生推移予想

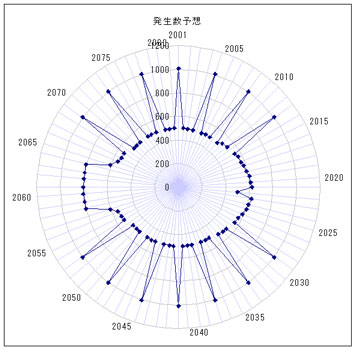

仮に大体大量発生時には通常の10倍になっているらしい。次に同心円で外へ行くほど数が大きくなるグラフを書いてみよう。

この通常状態と大量発生時を合わせて円グラフに描くと、当然、こんなトゲトゲの円みたいなグラフになる。グラフ2参照

グラフ2 円グラフ

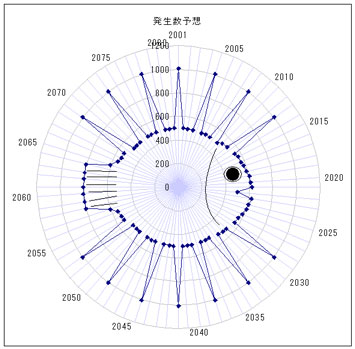

次にこうして目と口を描くと、ハリセンボンの出来上がりとなる。

以上、ハリセンボン絵描き歌ならぬ絵描き論文でした。お粗末。

グラフ3 ハリセンボン

ハリセンボンに囲まれたインディアン

「絶対ウソつかない」